【特別講座に向けて】東京電機大学の最先端技術研究はスゴイ!

東京電機大学で行われている半導体関連の研究開発についてご紹介

東京電機大学では、時代を先取りする半導体に関する多くの研究が行われてきています。半導体といっても、様々な場面で使われており、その範囲が広いことまではわかるものの、それ以上は…という方も意外と多いのではないでしょうか。

例えば、集積回路ICの設計、作製および特性評価技術の開発、さらに、新機能デバイスの創製や各種、光・電子デバイスの開発、そして半導体新材料の開発などが挙げられますが、今回はその中から学内で進めている研究内容について一部ですがご紹介します。

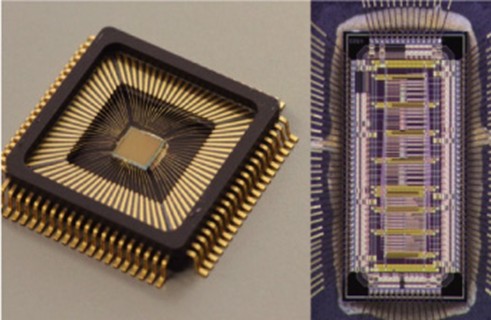

高信頼システム実現を目指した集積回路とその設計技術

集積回路研究室 指導教員:教授 小松 聡

大規模集積回路の設計と高信頼化 集積回路の製造技術の進歩に加えて、情報システムの高度化による集積回路の性能に対する要求が増大しているため、より大規模な集積回路を短時間に高性能かつ低コストで設計する手法や技術が重要になっており、集積回路の設計技術、設計支援技術は現在の情報化社会を支える基礎となっています。

高信頼システム実現のために、集積回路の設計を中心に、コンピュータを利用して回路設計を支援する設計CAD技術、集積回路の信頼性を保証する製造テスト技術、IoT時代に不可欠な集積化MEMS技術などを研究しています。

MEMS(微小な電気機械システム:Micro Electro Mechanical Systems)

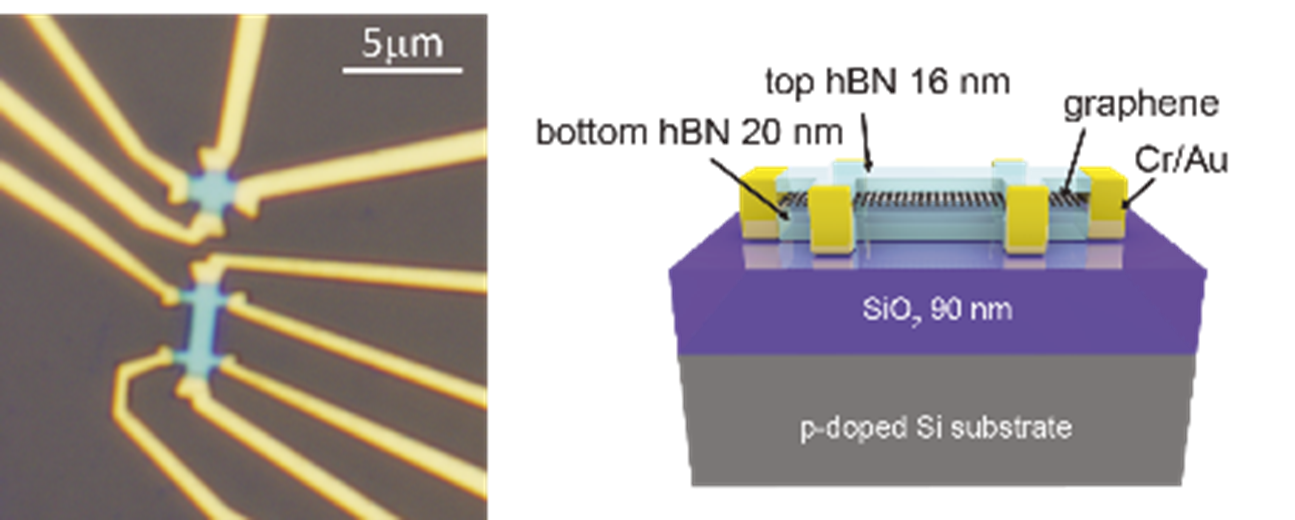

最先端電子材料による新機能デバイスの創製

先端マテリアルデバイス研究室 森山 悟士教授

2次元原子層薄膜の電気伝導や最先端シリコン量子機能素子の計測・制御を行うとともに、高性能電子・光デバイスやセンサの実現、量子コンピュータなどの新機能エレクトロニクスの基盤技術の開発を推進しています。

グラファイトは、炭素原子一層のシート(グラフェン)が積み重なった層状物質です。この物質を用いて、高性能電子・光デバイスや新しい量子物性を利用したメモリデバイス、トポロジカル機能デバイスの実現を目指します。

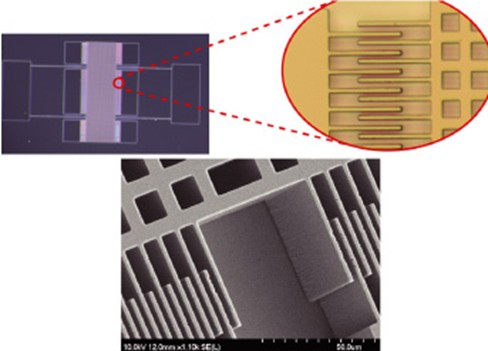

シリコン微細素子を用いた量子センサ・量子コンピューティングデバイスの実現と,そのための量子状態制御・計測技術の開発を行っています。さらに、トンネル電界効果トランジスタ(TFET)構造を用いた単電子トランジスタ,量子ビット動作を実現しました。従来のシリコン技術を活用し、集積化された量子機能素子の高温動作を目指します。

トンネル電界効果トランジスタ(TFET)構造を用いた量子ビットとマイクロ波応答

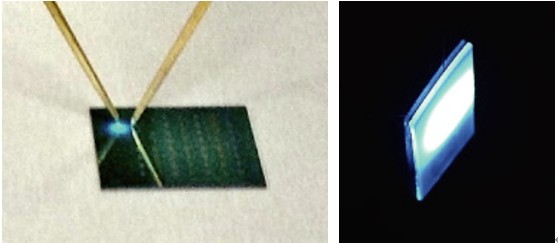

Ⅱ族酸化物半導体を用いた光電子デバイスの開発

電子デバイス応用研究室 篠田 宏之教授

II族酸化物及びII族硫化物半導体(ZnOやMgO,ZnSなど)は,発光ダイオード(LED)や太陽電池などの光電子デバイス用の材料として期待されており、その構成元素である亜鉛やマグネシウムの資源は豊富に存在しています。

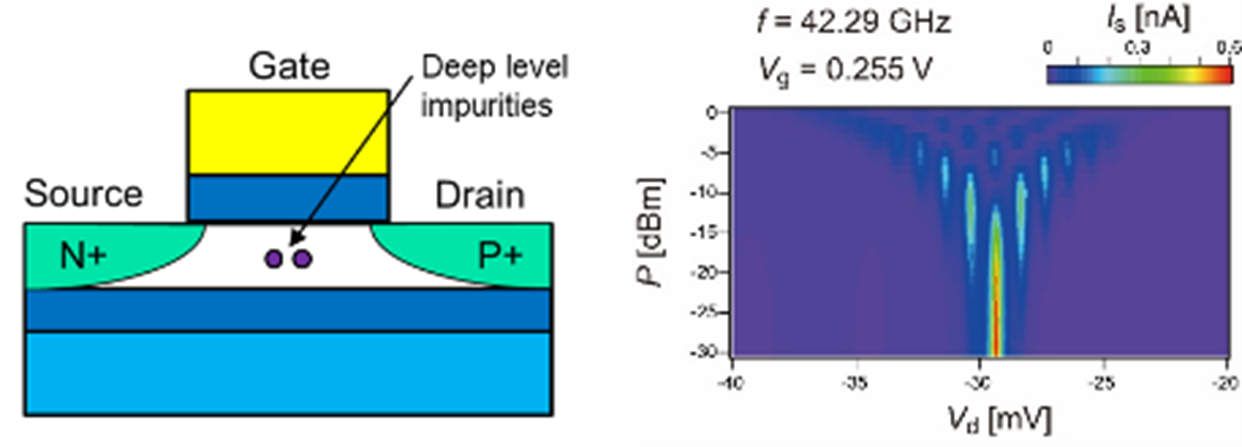

本研究室では、環境負荷が極めて低い超高真空マグネトロンスパッタリング法によりII族酸化物及びII族硫化物系単結晶薄膜の成長を行い、これらを用いた光電子デバイスの開発を行っています。

高性能酸化物半導体の作製を実現した超高真空マグネトロンスパッタリング装置

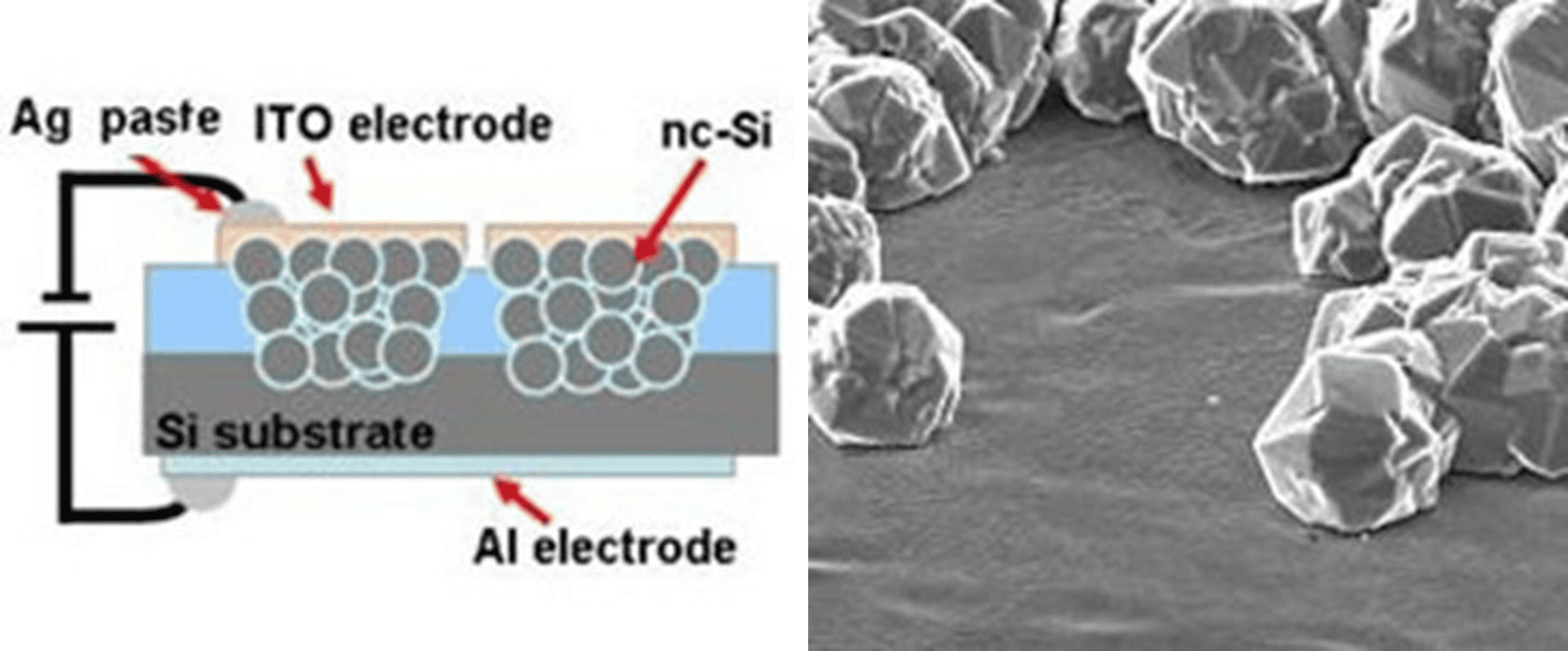

ダイヤモンド、ナノシリコンのデバイス製造

ナノデバイス研究室 平栗 健二教授

半導体の性質を持つ炭素やシリコン材料の合成とそれを基にしたデバイスに関する以下に示す2つの研究を行っています。手作りで材料を作製するので、常に新しい発見があります。

(1)ダイヤモンドは、工業的に大変価値があり人工的に作り出す方法を研究しています。特に、金属に作製する方法の開発をしています。

(2)ナノシリコンは、シリコン原子をナノスケールの集合体にした材料です。このスケールにすると、可視領域で発光するため、テレビに代表される映像装置や細胞の動きを観察する材料として多方面での応用が期待されています。

全ての大学院生が、国内学会や国際会議で自ら得た優れた研究成果を発表しており、多くの表彰を受けています。また、特許の取得も学生が中心に出願書類を作成し、実現しています。

左)電界発光デバイス 右)人工合成ダイヤモンドの電子顕微鏡写真

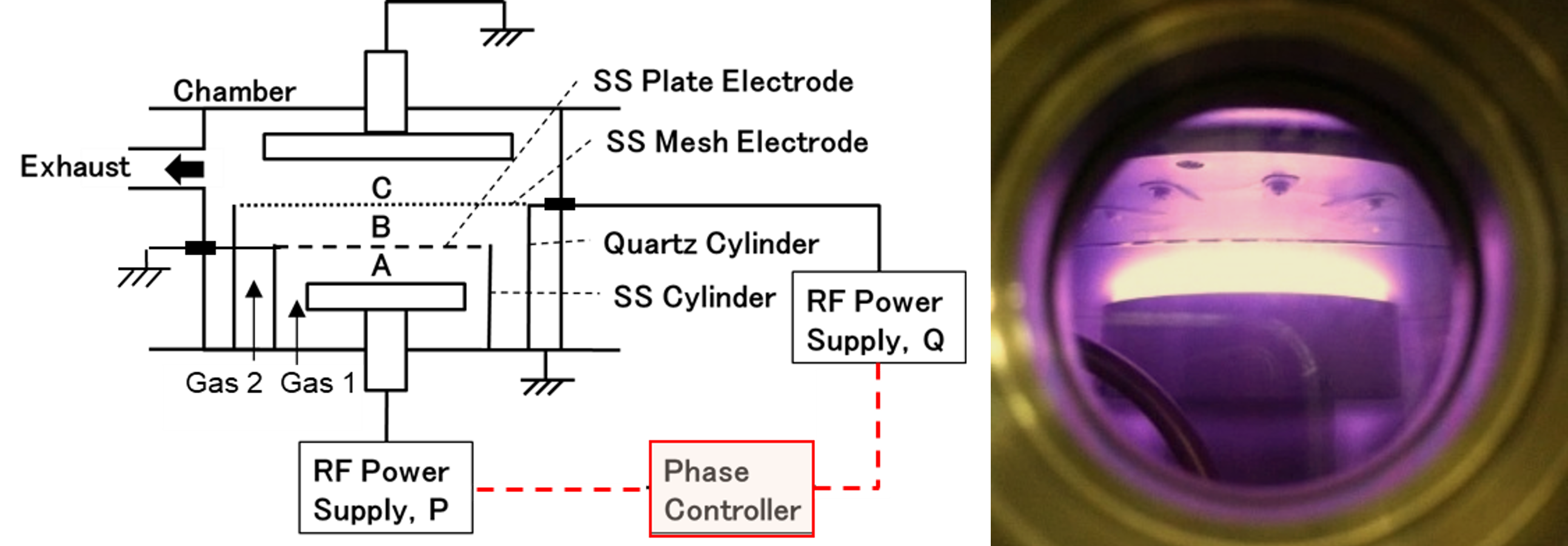

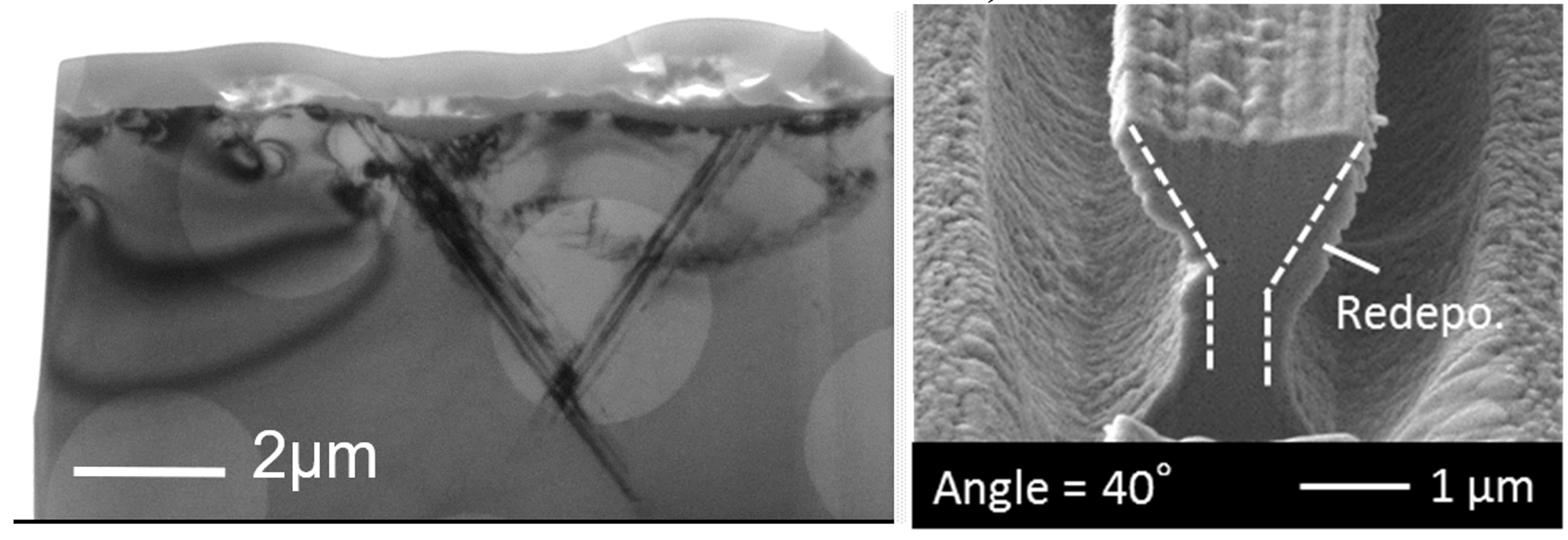

結晶転位を利用した量子ワイヤの作製とプラズマ制御法の開発

情報通信デバイス研究室 本橋 光也教授

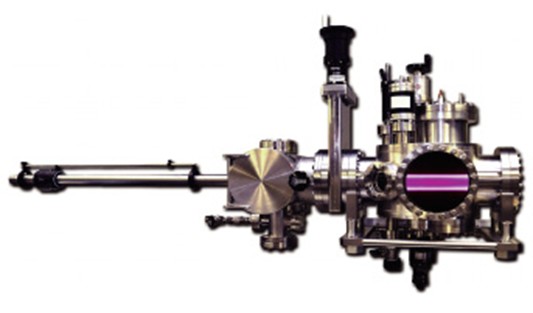

単結晶シリコン基板への基礎的な微細加工技術の開発を行っています。一般に、結晶基板中の格子欠陥(転位)はデバイス特性の劣化につながります。

本研究では、この移転を意図的に形成し、これを積極的に利用した微細構造制御法を開発しました。

図1は形成した基板表面直下の転位の様子(透過電子顕微鏡TEM像)と作製したワイヤの電子顕微鏡SEM像です。このワイヤは電気的に基板から絶縁状態にあることが考えられフローティングワイヤとして次世代デバイスに応用できる可能性を秘めています。

この研究は学会から複数の賞を頂きました。また、高周波グロー放電プラズマを用いた半導体薄膜を作製する際に、図2に示すように2台の高周波(RF)電源の位相を制御することで複数ガスの励起分解プロセスを制御する方法を初めて開発しました。現在、プラズマ制御法の確立にむけて研究をすすめています。

図1 結晶転位のTEM像と作製したシリコンワイヤーの断面SEM像

以上、東京電機大学でおこなわれています研究の一端をご紹介いたしました。本学では学外の研究機関や企業との共同研究も積極的に行われていますので、今後の進展につきましても引き続きご注目いただければ幸いです。

特別講座のご案内

令和7年3月29日に行われます特別講座は、今回ご紹介した最先端研究への理解が一歩前進する基礎理論の学びとなります。高校の物理で学ぶような半導体の基礎から、社会での需要と供給、デバイスの製造プロセスおよびその品質・信頼性の考え方について分かりやすく講義する予定です。

【動 画】

半導体産業再興への自分の可能性・きっかけを掴む社会人向け特別講座について

講座の詳細は下記よりご覧ください。

【特別講座】Society5.0時代に必須とされる半導体製造の基礎~社会人として学び直しの第一歩~

皆様方の専門にかかわらず、様々な場面で使われている半導体の世界にご関心がありましたら是非ご参加ください。

1991年

工学研究科電気工学専攻

博士課程修了

工学博士

工学部情報通信工学科 教授

本橋 光也